~外国人雇用の現場から~Vol.11 外国人労働者の統計で見えるものと見えないもの

外国人労働者が過去最高の230万人となりました

先日、厚生労働省から2024年10月末時点の外国人労働者数が発表となりました。外国人労働者は2,302,587人となり、昨年に続き過去最多を更新しました。

コロナ禍の影響がなかった2019年10月末時点と比較すると、外国人労働者は165万人から230万人へと5年間で65万人増加し、増加率は38.8%となっています。外国人を雇用する事業所数も24万事業所から34万事業所と約10万事務所増加し、増加率は41.1%です。

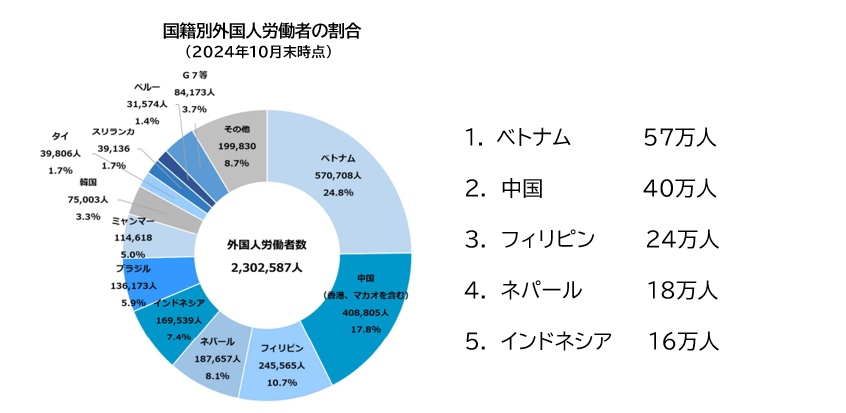

国籍別に外国人労働者数を分析してみると

国籍別では、一番多いのはベトナム57万人(全体の24.8%)、続いて中国40万人(全体の17.8%)、フィリピン25万人(全体の10.7%)となっています。日本では多くの国籍の外国人が働いているように感じますが、実はこの3か国で全体の半分以上を占めています。

それでは、5年前の2019年10月時点から一番増えた国籍はどちらでしょうか。一番はベトナムが17万人増加、続いてインドネシア11.8万人増、ネパール9.5万人増、ミャンマー8.7万人増となっています。逆に中国は1万人マイナスとなっています。

よく地方ではベトナム人労働者の採用が難しくなったという声を聞きますが、数字で見るとベトナム人が一番増えています。

引用:厚生労働省

こういった分析をするときは増加人数と増加率の違いに気を付けなければなりません。「ミャンマー人が5年で4.1倍になった」と聞くとミャンマー人がすごく増えた感じを受けますが、5年前が少なかったので増加率が高くなります。とはいえ、特定技能と技能実習ではインドネシアとミャンマーは急速に増えました。

また、国籍別に在留資格を見ると、ベトナム人57万人のうち技能実習生が22万人おり、続いて技人国9.8万人、特定技能9万人となっています。まだベトナム人は技能実習生が中心です。続いてネパール人19万人では留学生アルバイトが8.8万人、技人国3.5万人となっており、ネパール人は留学生アルバイト比率がとても高いです。また、フィリピン人25万人では永住者が一番高くなっています。国籍によって在留資格の特徴があります。

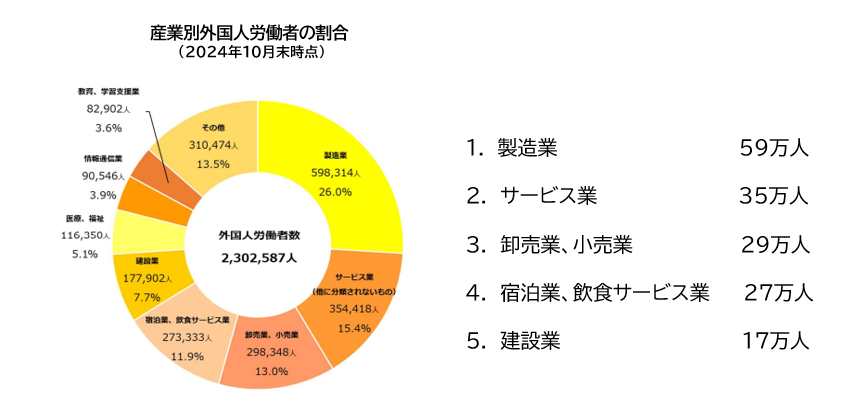

産業別に外国人労働者数を分析してみると

産業別では、外国人労働者230万人中で、一番多いのは製造業60万人(全体の26.0%)、続いてサービス業(人材派遣業など)35万人(全体の15.4%)、卸売業・小売業30万人(全体の13.0%)となっています。続いて宿泊・飲食27万人、建設18万人、医療福祉12万人、情報通信9万人、教育8万人となっています。

引用:厚生労働省

私は自治体から依頼を受け業界別のセミナー講師をする機会も多いのですが、安定的に外国人採用を続けていくためには、他業界の外国人採用の流れもしっかりと把握する必要があると感じます。どうしても企業は自分の業界のみに注目しがちです。

例えば、介護(医療福祉)では前年対比の増加率が産業別で最多でした(前年対比28.1%)。ですが、介護で働く外国人は人数としてはまだまだ少ないです。外国人からすると介護職は選択肢の一つでしかないので、他業界ではなく介護職を選んでもらうにはどうしたらいいか、全体を知った上で検討する必要があります。

続いて産業別に、どの在留資格の外国人が活躍しているかを見ると、製造業では技能実習の比率が36%で最も高く、医療福祉は特定技能の比率が最も高く、情報通信は技人国が68%です。産業によって外国人を受け入れる在留資格も様々です。

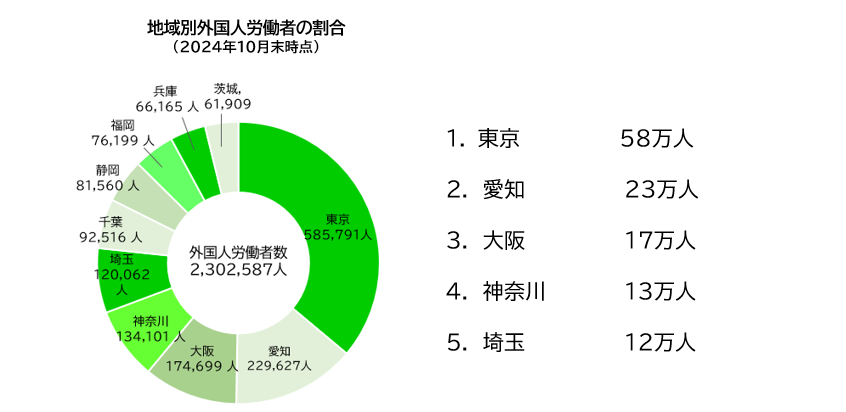

地域別に外国人労働者数を分析してみると

47都道府県の中で外国人労働者が多いのは、一番は東京58.6万人(全体の25%)、続いて愛知23万人(全体の10%)、大阪17.5万人(全体の8%)となっています。この3都府県だけで43%を占めています。

出典:厚生労働省

また、在留資格別にみると、技人国の外国人労働者は東京に44%と集中しています。留学生アルバイトも33%が東京に集中しております。その他、都道府県ごとに在留資格比率を見ると、技能実習の比率が一番高いのは宮崎で56%となっており、資格外活動(留学生アルバイトなど)で働く外国人労働者の比率が高いのは福岡34%と宮城31%となっています。地域によって外国人の在留資格も様々です。

次に産業別に見ると、情報通信業(ITプログラマー)は東京に80%集中しております。製造業で一番多いのは愛知9.1万人(全体の15%)で2番目の大阪3.7万人を大きく引き離しています。その他、介護や建設などは概ね人口比率に応じた分布になっております。

全国さまざまな自治体から外国人採用促進の相談を受けることがありますが、まずは自らの地域の特長をしっかり把握することが大切です。

統計を分析するときの注意点

私は統計データから実態を読み解くときに気を付けていることがいくつかあります。

その一つが統計データの収集方法です。厚生労働省が発表する外国人労働者数は、企業が外国人を採用した時に提出が義務付けられている「外国人雇用状況の届出」を集計したものです。ところが、この届出を出していない企業もいます。そのような企業はカウントされていません。また、一人の留学生が2か所でバイトした場合は統計上2人とカウントされています。

また、特定技能と技能実習はおそらく万単位で実態の人数と統計データの人数がずれているので注意が必要です。というのも技能実習生が職場を変えずに特定技能に移行した場合、外国人雇用状況届出の提出が義務付けられておりません。実際は特定技能で働いているにもかかわらず、技能実習の統計人数になっている人がかなりいるはずです。

統計データの収集方法はしっかり把握しておく必要があります。

統計で見えないものは何か

今回は厚労省の外国人労働者統計を様々な角度で現状を分析してみました。

このように色んな情報が見えてくることがお分かりいただけたと思います。ですが、統計データでは見えないこともあります。外国人労働者が増えていることは分かりますが、なぜ増えているかは、統計データからだけでは分かりません。

「日本の人手不足を背景に外国人労働者が増えている」のはということは確かにその通りだと思います。ただ、最近外国人労働者が加速度的に増えてきた理由に、「SNSの発展によって国境を越えて働くことのハードルが世界的に下がってきた」とかや「日本の会社や社会が外国人労働者の受入れに慣れてきた」といった要素も多分にあると思います。

今後、「日本は人手不足だけれど、外国人労働者が増えない」ということになるかもしれません。そうならない為にはどのような対策を考えればいいのか。統計データの分析ではきっとその方法は見つからないと思います。統計の分析はもちろん大切ですが、「統計で見えないことは何か」をしっかり把握しておくこともとても大切です。

キャリアバンク株式会社

取締役 海外事業部 部長

水田充彦

行政書士/社会保険労務士/日本語教師 有資格者。

外国人の採用・定着支援や自治体の多文化共生支援を専門とする。日本全国で外国人採用関連のセミナーを200回以上実施し、地域の外国人雇用の現状に精通。アジア圏を中心に50回以上の海外渡航歴があり、現地の送出機関や教育機関と豊富なネットワークを持つ。